観葉植物を購入したけどどうやって飾ろうか・・・

美術館みたいな雰囲気が理想なんだよな

ということで・・・

デザイン性も追求しながら、

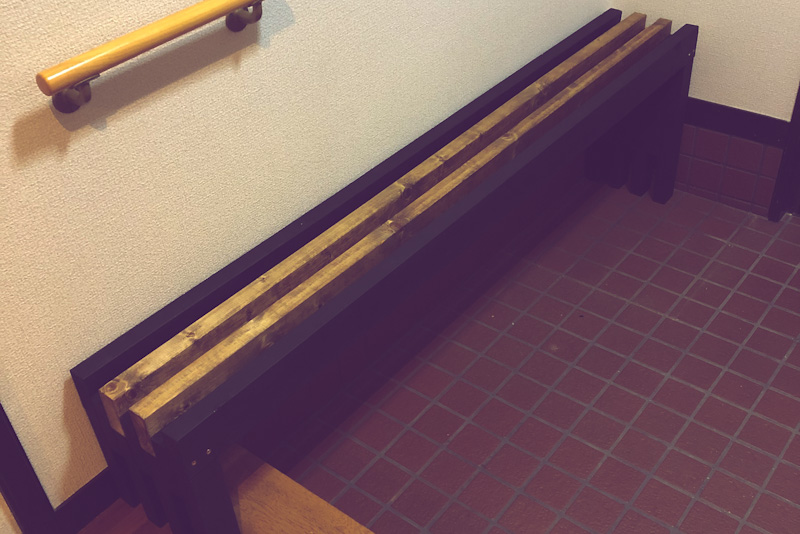

『観葉植物スタンド』を作ってみました!

ドンッ!

作業ポイント

✔未熟ながらも挑戦!

✔家の中でも圧迫感のないデザイン

✔アジャスタによるガタつきの軽減

◆作業風景

オレにはデザインというセンスがあるのだろうか。 絵は描けないし字も汚いし。 DIYでは作るので精一杯だけど、 本当は、あれこれやりたいことがあるんだ。 もっと上達して”作品”と呼べるものを作ってみたい。

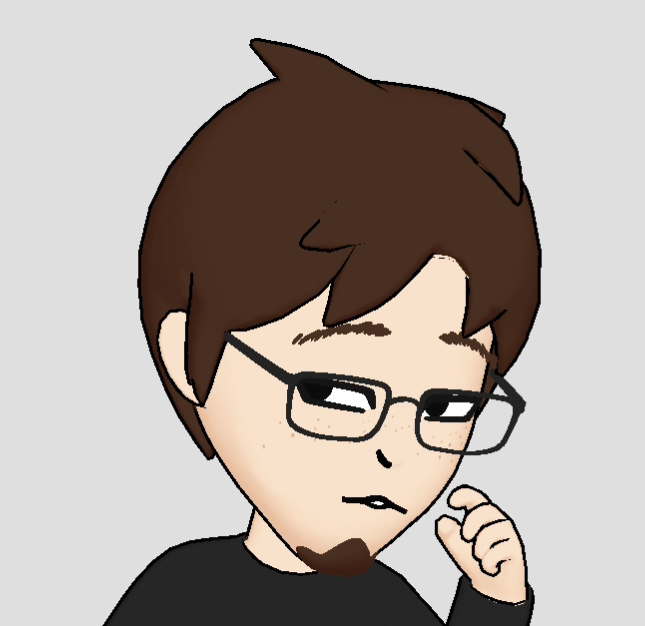

くそ手書き図面

使用・購入品リスト

- 1×4材(6ft)

- 2×2材(3ft)

- フェルト付きアジャスター

- 丸座ナット

製作費 約2500円 (塗料代除く)

手順1.材料を加工する

丸ノコでそれぞれ加工しました。

今回重要となる部品が、

柱(1×4材)を連結させるための「連結用フレーム」です。

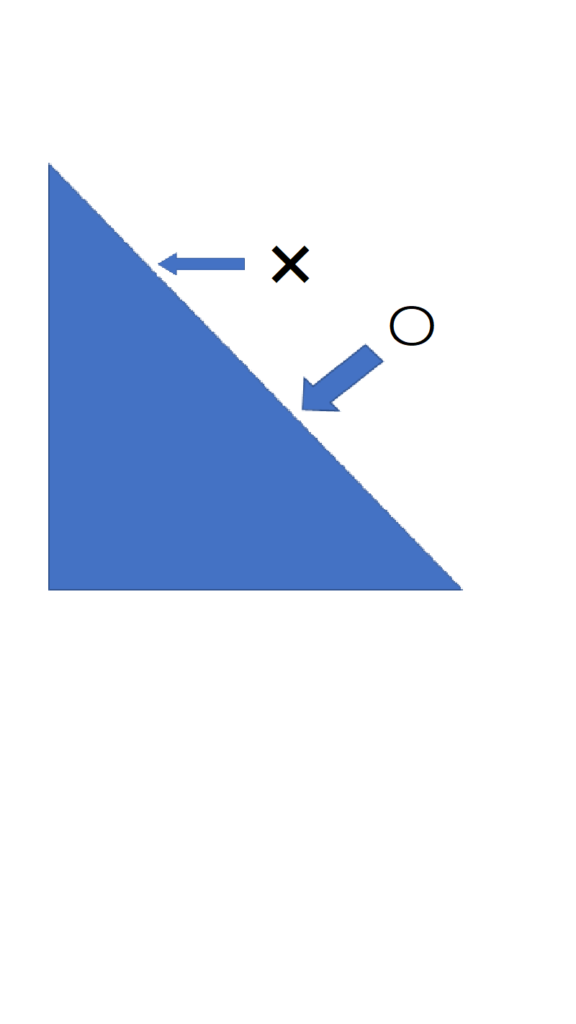

ただ90度で加工するだけなら苦労しないんだけど、

45度カットかなりムズイ”(-“”-)”

課題はこんな感じ↓↓

1.部品が小さくなると丸ノコが使えない

2.45度でカットすると長さがバラついてしまう

同じサイズで複数のパーツを加工するのは、

それなりに技術も必要でノウハウとかないとかなりしんどいです。

不出来ながらもなんとか連結用フレームの切り出し完了。

手順2.塗装するーウレタンニス(けやき)、水性塗料

「観葉植物がメインだけどその台も目立たせたい!」

そこでけやき色のウレタンニスを使ってみました。

【ディアウォールを彩ろう】の棚で使用したとき、結構自然な明るさの印象でまた使ってみたいと思っていたんですよね。

※写真間違えました。

重ね塗りをするとツヤツヤでケヤキ色がどんどん強くなってきました。

今回は2回重ね塗りです。

重ね塗りの前に紙やすり(#400程)で必ず磨きます。

その際に出る粉末は雑巾などで拭き取します。

連結用フレームのように小さいパーツの塗装は毎回苦労する・・・

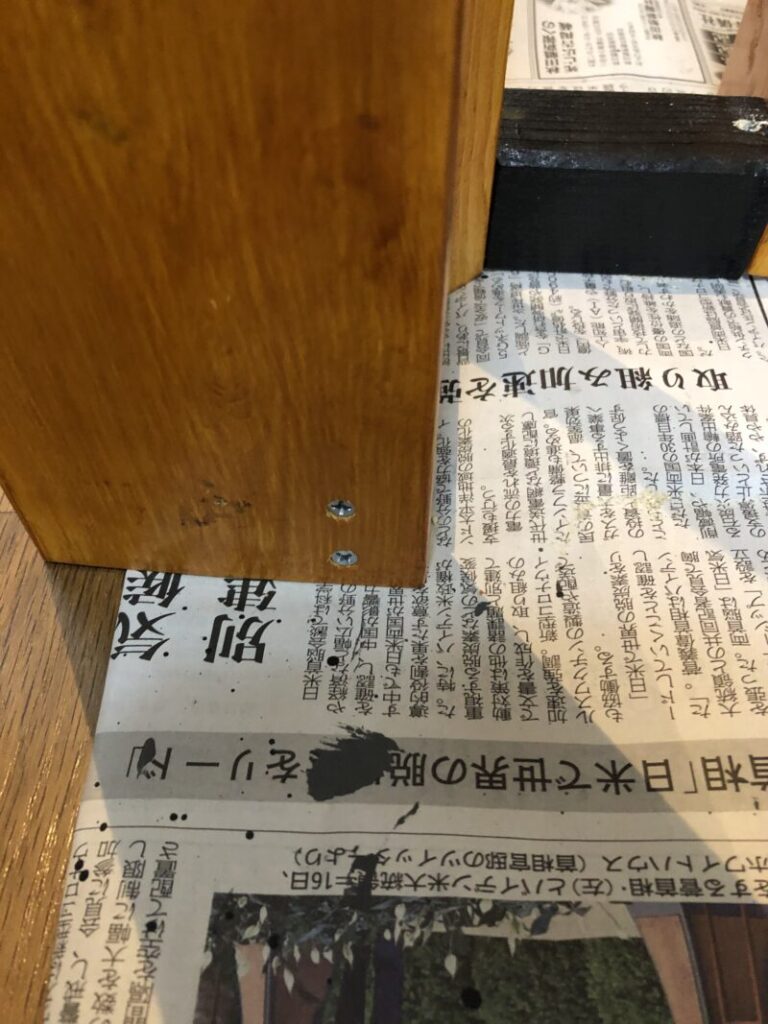

手順3.パーツを組み立てる

「組み立て方がわからねえ」

パーツは作ったけど接合方法が思い付かず、

とりあえずはビス止めしてみたりして試しました。

[パーツの組み立て順序]

- 柱と連結用フレームをビス止めして繋げていく

- 天板をのせる

①柱と連結用フレームをビス止めして繋げていく

「三角の材料を使う」「反対側からビス止め」 この2パターンで接合させていきました。

三角材に対してのビス打ちの角度が悪かった

とても不安定な作業だったけど、無理やりなんとか接合させた感じです。

(作業がダメすぎて説明する価値がありませんでした)

DIYってたまにアバウトになる時、あるよね(^_-)-

②天板をのせる

天板に使用した材料は余っていた1×4材を活用。

それを下の写真のように長さ・角度に適当な変化を付けてみました。

天板の作製イメージまではよかったけど、

どうやって乗せて固定したらいいんだろうか。。。

>>>『スマートとは言えないその場しのぎの天板の取り付け方』

完成!

『フェルト付きアジャスター』を設置して多少のガタつきを調整しました。

連結用フレームを45度加工したつもりだったけど精度が悪かったから、

最終的に写真のように隙間が生じてしまいました。

多分だけども、45度の加工は、

今後の鬼門になっていく予感。

https://fukuro-origin.com/2021/08/22/plant-stand-pickup/

【主な購入品紹介】

1.大事な家具に存在感を『和信ペイント 水性ウレタンニス』

| 価格:1,468円 |

| 価格:788円 |

私が家具のDIYでよく使う和信ペイントの『水性ウレタンニス』。水性であるため油性塗料のような悪臭がほとんどしないため、作業環境をあまり選ぶことなく使用することができます。さらに、何度も重ね塗りをすることでツヤツヤと色味が増していき、高級ある仕上がりになります。

DIYだけではなく家具や家の中での気になっている部分などにもオススメです!

2.多少のガタつきのリカバリー『フェルト付きアジャスタ―』

| 【メール便可】八幡ねじ フェルト付きアジャスター M8×25 ベージュ 2個入 価格:495円 |

床にキズがつくのも防ぐ『フェルト付きアジャスタ―』。正直自分で作ったものなんて大抵ガタつきがあります・・・しかし、このフェルト付きアジャスタ―を使えば、床にキズが付きにくくなるだけではなく、ボルトを回して高さを調整し、ナット(おそらく別売り)などで固定すれば、文字通り”アジャスト”できます!

◆作業レポート(自分に向けて)

今後の活動に生かしていくための振り返り

●コメント(よかったことなど)

ー『今ある己の技量で・・・』

DIYに必要な技術はおろか美的センスすら皆無であるが、作り始める前に「こういう風にしたい」というイメージを膨らませて今の自分が出来そうな作り方を模索しながら作業を進めた。実際に作り終えてみて「こういう技術があれば」「こうする方法を知っていれば」という点も多々あったが、全体像としては今のレベルでもなんとかかんとか再現できるという自信も少しついた

ー『圧迫感なく、美術館にありそうなデザイン』

イメージしていた観葉植物スタンドが大きめだったので、実際に家の中に設置したときに空間が狭くなるような圧迫感がないか心配だった。そこで柱に隙間を作り空間を遮らないように工夫した。さらに、明るく艶のあるウレタンニスのけやきとオイルを使用することで明るさと味わい深さを表現した(美的センスはありません)

ー『アジャスターによるリカバリー』

私のようなDIY製作においてよくあるのがガタつきだと思っている。材料加工における精度不良や材料の反りなどが原因として挙げられるが、この辺のリカバリーは至難の業と考えている。そこで、アジャスターという高さを調整できるというアイテムを活用して足りない技術を補う形となった

●反省・改善点(こうすればよかった)

- 重要なパーツ(特に連結用フレーム)の寸法にバラつきがあったためパーツを組み合わせた時に歪んでしまった

⇒パーツの加工を終えたら一通り寸法を確認する、また必要に応じて加工するためのガイド・治具のようなものも作製しながら作業する - 肝心要である天板をのせる方法が定まらず、その場しのぎのような取り付けになってしまった。今後繰り返していけるようなやり方ではない